日志

昆德拉生前极少透露个人生活,如何解读中国读者的文学偶像?

|

昆德拉生前极少透露个人生活,如何解读中国读者的文学偶像?

作者丨云也退

专栏作家

昆德拉是从一个完全不同于今的时代走过来的。他的早期小说如《玩笑》,引发了来自官方的严厉反应。1975年,46岁的他携妻从捷克斯洛伐克移居法国。三年后,这一抉择看起来很成功:他用法语发表了《笑忘录》,声名鹊起;1984年出版《不能承受的生命之轻》,在大众和批评界收获了同样多的好评。之后的小说,每一本都能热上好一阵。

昆德拉将自己隐蔽得很好,1980年代大红大紫之后,他就渐渐躲开任何社交 (出面领奖和访谈都很少) ;到21世纪,随着创作日少,他显得既神秘又寂寞。市面上仅有的他的传记——布里埃所著的《米兰·昆德拉:一种写作人生》。

实际上这只是一本“评传”,是对他的作品、风格和思想的解读,而关于他生平事迹的一手材料少之又少。昆德拉前一次上头条,还是91岁的他在2020年将私人藏书和档案捐赠给捷克的公共图书馆,一位知名作家因捐赠而被搬空的公寓,变成了一个具有爆红潜力的画面,这怎能不让他深感悲哀?

读过《不能承受的生命之轻》的读者,都能记住书开头的那些关于“永恒轮回”的话,对总体人类的命运下了悲观的判断:他断言人类只能一次次重复过去发生过的事情,但他依然很难越出他自己的时代。在《被背叛的遗嘱》中,他贬低了乔治·奥威尔的《1984》,认为那种一个人监看所有人的社会模式太过做作媚俗了,不值得深描和批判:没有人想要看见所有人,更不用说控制他们了——独裁者也不例外。

在昆德拉心目中,外在的压抑力量、远不如人内部的桎梏更能使一个人受到奴役。

然而,昆德拉终究活到了一个所有人能监看所有人的时代——那些在1980年代仅仅被作家们预期和想象的公众,如今像蚂蚁一样布满了虚拟空间,随着这个空间高度渗透进现实界,他们在谋求被看见,也在渴望围观别人,有的还企图从中获利。

对于那些略通文墨的网民而言,做一点有关“存在之轻”的联想,就算是尊重这位昔日的文学偶像了。

为何我们迷恋“生命之轻”?

什么叫“存在之轻”、“生命之轻”?

《不能承受的生命之轻》里的这段文字大约能做个解释:“任何以‘更高之物’为目标的人都必然期待有一天会遭受眩晕。眩晕是什么?害怕坠落吗?不,‘眩晕’在害怕坠落之外。它是我们下面空虚的声音,它诱惑和引诱我们,它是坠落的欲望,我们惊恐地抵御它。”

这番话大概是说:我们固然害怕从高处坠落,但我们更无法承受的,是脚下虚空引起的即将坠落的想象。这种思想,中国人大概会用“高处不胜寒”打发掉,昆德拉却逼迫你去感受和回忆所有站到高处时腿软的感觉。

当初,初识昆德拉的中国读者,就觉得“之轻”这个流行词不仅新鲜,而且高级。“生命”、“存在”都是抽象概念,轻与重则是因人而异的纯主观感觉的两者结合,要比把生命和颜色(“金色年华”)、生命和质感(“脆弱的生命”)或生命和长短、冷暖(“人生短暂”“岁月漫长”)等结合到一起,更加显得似有所指但又无法言明。

所以,这本书持久至今的生命力,很大程度上正是源于此一神秘的深刻性。

一说轻与重,人就得到一种超越肤浅体验的可能性,就能不再以“走运/倒霉”“好/坏”“顺境/逆境”来概括人生的某个时刻或时期,而有机会把平时遇到的种种“事情”都升华为存在意义上的“遭际”。

布里埃在《米兰·昆德拉》里说,“永恒回归”就是一切发生的事都将再次发生,这是一个沉重的负担,于是我们需要逃出,比如在爱的关系中感受“轻”,这意味着爱是独一的、永远崭新的、不重复过去的。

然而,“昆德拉指出并非如此:重是生命所必需的,因为它将人置于现实之中,而轻则被推至极处,具有相反的作用。”他引昆德拉的原文说:“当负担完全缺失,人就会觉得比空气还轻,就会飘起来,就会远离大地和地上的生命,人仅仅是一个半真的存在,其运动也会变得自由而没有意义。”

布里埃没说“半真”、“自由而没有意义”到底有何不好。熟悉《不能承受的生命之轻》故事情节的人却不难理解。在故事里,托马斯设法逃离“重”的现实,即“布拉格之春”带来的政治高压的现实,而选择了“轻”的存在方式——在几个女人之间周旋,发挥自己的唐璜天赋。他看上去潇洒得春风得意,但在昆德拉笔下,托马斯到过的床笫上总是散发出朽烂无望的气味,预示着一种非病理性的、“恶之花”式的沦落;昆德拉的叙事暗示说,情爱之“轻”是“不能承受”的,就像来到高处的人不敢想象坠落。

这一点思考,似乎预见到了如今的“无欲社会”:“阶层固化”、“内卷”等现实描述已然显得足够沉重了,可是年轻人对“轻”的事情也没有多大的热情,甚至畏惧。

谈论和向往爱、爱情、情爱的,很多是“家里有矿”的人,或者是一些很不成熟、有所幻想的人,市面上许多人似乎在自我收缩、避免风险,并呈现出过早的久经世故。

昆德拉有过身为“情种”的经验,同时拒绝要孩子,或许可以猜想,他本人也是在许多“一时爽”的经验中,深入体会到“不能承受之轻”的。在他看来,站在情爱生活的巅峰的人,一定会一意孤行地去追求更多更频繁的情爱,即便明知这是一条不归之路;因为高潮退去后的真空如同坠落一样可怕。

这里充满了幻象:每个人都追求的“人生得意”,都依赖于建立种种幻象;当幻象破灭,人会在瞬间感受到死亡近在眼前。

昆德拉用一本小说的篇幅将他同情的主角推进了死亡的怀抱里;不要说昆德拉发明了什么“哲理小说”的形式,要记得,优秀的小说从根本而言都是哲学的,因为它一定要谈论和处理死亡,一旦核心的死亡发生,它就将在往后的时光里反复询问读者的看法和感受。

也许,念昆德拉小说的人之所以继续念他的小说,同样是对超越永恒轮回存有最后的念想,希望他能给出一些更给读者以希望的交待。昆德拉却一再重复他的断言:人或能“比空气轻”,却永远活在对坠落的恐惧之中。

当然,读者仍然会在情感上倾向于托马斯式求“轻”的抉择,也许女性读者还会为此谅解他的轻佻行为对女性的冒犯(关于昆德拉的“厌女”是另一个可展开的题目)。因为,托马斯等人凭着个人资本而对什么都不认真,使得把一切都政治化的高压环境露出了荒谬的面目。

这的确是人人乐见的:至少在冷战延续的时候,依然时时有“大事”发生的年代,情爱应该成为一种劫富济贫的义举,一种标榜个体独立的毁蚀行为。

为何昆德拉要“自绝于时代”?

当然,很多西方读者当年也是把昆德拉看做一位旗帜性的东欧持不同政见者。为昆德拉的作品喝彩,几乎相当于给文学本身授予荣耀:文学是自由的声音,是个体反抗暴政的表达和武器。

在《不能承受的生命之轻》面前,怀着不同期待的人都得到了相应的刺激。

美国的菲利普·罗斯,是昆德拉、克里玛等中欧东欧“自由作家”的好友,当世界进入七八十年代时,来自东方的“破圈”文化人,成为西方顶尖作家眼里的真正镜子,他们得到了互相走动、互照和对话的机会。这些对话,从八十年代后期到新世纪初,也都很受中国读书界的重视。对话者拥有各种奖项的文化偶像光环,佳句不断的对坐交谈似乎也印证了文学和自由人文思想的威力。

然而,昆德拉是个尴尬的角色:罗斯可以同克里玛表达各自对对方的向往,可以谈起“在美国,文学因表达自由而无足轻重;在捷克,文学因被禁止而一票难求”,而昆德拉的声音却扞格难入:毕竟,背负着一枚不可能剥下来的“来到自由世界后功成名就”的身份,他实在是不适合讲话的。

昆德拉聪明地把自己隐藏起来。他很少向大众解释自己的小说,他也不讲述个人的政治选择。成名后的他,显得更神秘,更加局限于自说自话。

这在他的三本文论《小说的艺术》、《被背叛的遗嘱》和《帷幕》之中体现得最明显,一篇篇文章都充满了既惜墨如金又斩钉截铁的论断,保持在一个孤傲的高度上。

昆德拉本质上是个独白者,永远在自己提出问题,自己回答,而那些回答就像在空气中逐渐凝固的水泥一样自然隽永。

即使谈到的是当时最显要的、人人都在谈论的政治话题,事关大国的霸权野望,昆德拉的声音依然显得仿佛只有他一个人在关心这些事一样。那是一种不求赞同的声音。当年,读者们因为从《小说的艺术》中看到众多“小说以外”的清醒、痛快的揭露和点评而喝彩,却忽略了昆德拉这种独白不需要喝彩的、孤傲审美的一面。

当昆德拉来到他苦涩的最深处,他就不再是那个旁观一切的人类命运的描画者。他就是人类的命运本身。在这个命运里,有点才华的人自觉地去做嘲讽者,揭露者,或不认真的洞察一切者:轻不能承受,轻也不可抗拒。

在资本主义的西方,个人才华的“兑现”意味着它必须折算成名声,而名声又折算成金钱,如同一座布满了裂缝的欲望机器。随着人幸运地走向高处,对坠落的恐惧也在加强,“不能承受之轻”迫使他去寻求下一个高处,但叔本华式的悲观论断总追在身后。

叔本华说,唯有艺术可以救人脱离欲望—不满—再欲望—再不满的“永恒轮回”。但是,要是艺术也必须折算成金钱呢?要是艺术也必须谋求消费者的投票呢?要是昂贵的灵魂如米兰·昆德拉,连同他的年龄、他的生平、他固守的神秘和他的公寓,也要被变卖为一条吸睛的推文呢?

这个人观看人、人偷窥人、人监视人,谁若拒绝被看被偷窥就意味着“自绝于时代”的时代,到底是怎样走到这一步的?

彻底轻,彻底轻,文学与艺术无非是话语和图像。自2006年出版的最后一部小说《庆祝无意义》后,这位搁笔的名作家,下一次上头条大概就是死讯了,而且这条讯息并不会因为作家的知名度而调得稍微凝重一点。

本文系凤凰网评论部特约原创稿件,仅代表作者立场。

编辑|萧轶

风声

如何在工作中抵抗媚俗?

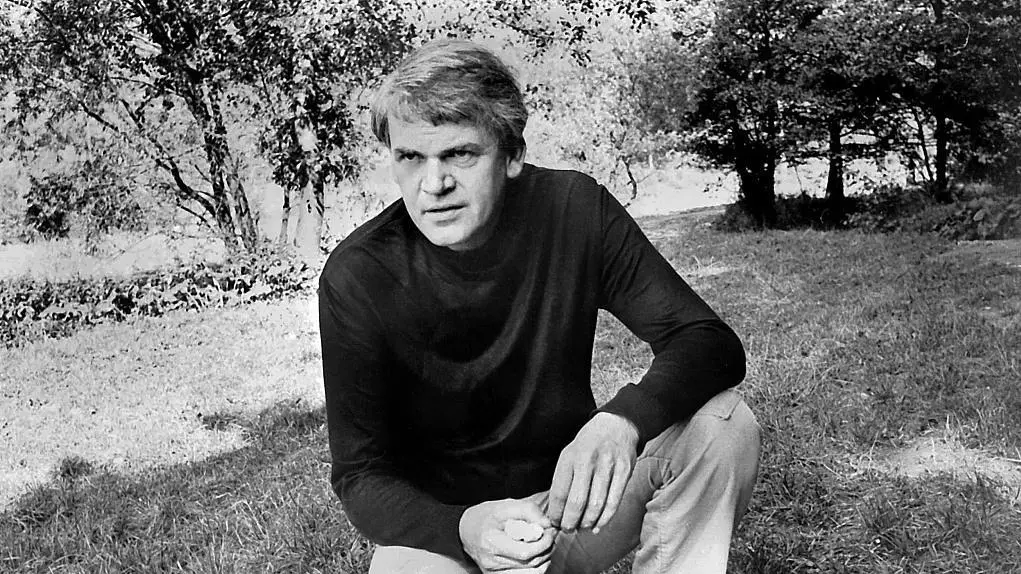

米兰·昆德拉 视觉中国 资料图

米兰·昆德拉一生写过很多经典小说,也写过不少文学评论,他既是一个孜孜不倦的生产者,也是一个深刻的观察家。他的文学评论自带体系,以一种哲学视野,跳出小说看小说,在自成一脉的文学史观之上,常浮现着天外飞仙式的洞见。因为小说家的炽热光环,作为评论家和思想家的昆德拉,可能被低估了。

昆德拉对自己工作的思考,某种意义上,甚至超越了自己的工作。相比于《不能承受的生命之轻》和《生活在别处》,我更喜欢他的随笔集《小说的艺术》,这本书或许也可以叫作“如何思考自身工作的艺术”。

在《小说的艺术》里,昆德拉提到一个核心命题。我们暂且把它叫做“小说的第一性”问题,命题的提出以对现实的批判开始,现实中,科学将世界缩减为只能用科技和数据探索的单向度空间,人们波光粼粼的生活世界被排除在视线之外,人变得越来越专业化,越来越无法看清世界的面貌与自身。

在胡塞尔看来,这是一个人性危机,海德格尔将其称为“对存在的遗忘”,“世界在进步的同时也在堕落”。而小说以其特有的方式和逻辑,一直在探索人的生活处境,照亮着失落的生活世界,弥补现代世界的这一缺憾。为此,昆德拉引用了赫尔曼·布洛赫的一句话:“发现惟有小说才能发现的东西,乃是小说存在的惟一理由”。

在昆德拉看来,小说的第一性就是探索人的生活处境,抵抗对存在的遗忘,他称小说为“存在的探测器”。这么说来,我们就可以把小说理解为一种对生活的发现与唤醒。

我是做体育工作的,顺着昆德拉手指的方向,我经常会想入非非把这个命题代入自己的领域,思考自己手头的工作,以及这份工作独一无二的历史与使命:“体育”的第一性又该是什么,什么才是惟有“体育”才能发现的东西。

是健康或者长寿吗?看起来是,但我知道有很多健康长寿的人并不经常从事体育锻炼,况且医疗保健业的成就在一定程度上也冲淡了体育的作用。是娱乐休闲?可供娱乐休闲的事情太多了,体育只算其中很小一部分。那是寻找刺激和快感?这样的方式也有太多,体育根本算不上惟一。

但体育总归是对身体的教育,从这点出发,惟有体育才能发现的东西,大概只有鲜活的身体了。哲学家梅洛庞蒂曾说,“只要还停留在实用或者功利的态度上,我们就在很大程度上错失了知觉的世界”。这像昆德拉在说,不要去媚俗,而是去发现其中的艺术。

那什么又是体育的艺术?我们习惯了科学的和作为系统的身体,也习惯了功利的身体,它是工作与革命的本钱、社会大生产中的齿轮,我们所熟知的体育似乎就是服务于一种实用性。在昆德拉看来,这是一种典型的媚俗。

我们忘了还有一个道法自然的身体,作为整体、充满活力和自由本性的身体。这个身体坠入遗忘之中,而体育有能力将其打捞与唤醒,那些诸如健康、强壮、速度力量、娱乐休闲,都只是唤醒身体后的副产品而已。

如此说来,万事万物都有其独特、未经发现的艺术。昆德拉毕生探索小说的艺术,这是他的使命与工作,他越对其进行思考,就越相信小说在世界中的价值。在小说之外,还有像音乐、美术、诗歌、电影、物理、数学等如此多领域,都可以去思考自身“第一性”的问题。

这是昆德拉留下的遗产与启示。人既要在工作中追求卓越,也要去思考这份工作的源流、哲学与使命,两相校准,然后从中发现某种艺术性,这是抵抗媚俗的唯一方式。

澎湃新闻